【子供 礼儀指導】実例から学ぶ!おすすめの2つの関わり方

【子供 礼儀指導】実例から学ぶ2つの方法

「子どもが礼儀正しくない」

「注意してもすぐ忘れてしまう」

そんなお悩みをお持ちの方へ。

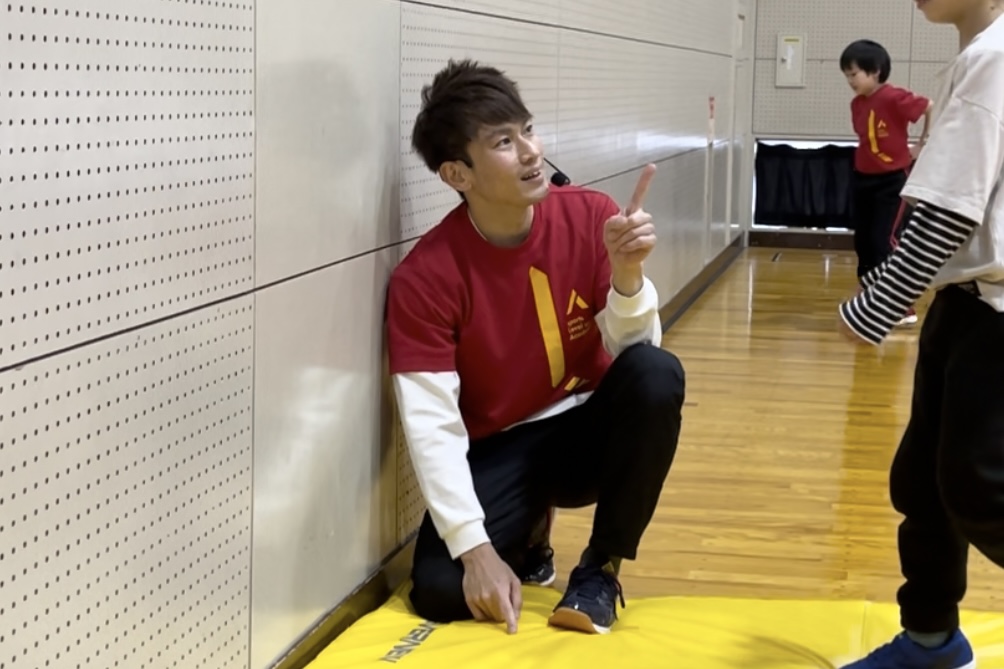

体操教室を通じて、私はたくさんの子どもたちと向き合ってきました。

その中で見えてきたのが、

礼儀は“叱って教える”のではなく“伝え続けること”で自然に育つということです。

今回は、私が実際に行っている

子どもの礼儀を育てるおすすめの方法を2つ、具体例とともにご紹介します。

礼儀指導で大切にしたい2つのこと

① 礼儀の意味を“繰り返し伝える”

ある日の金沢市教室。

私が話していると、男の子のひとりが床に寝そべって聞いていました。

「だら~ん」と寝転がっているその様子に、最初はクスッと笑ってしまいそうになりましたが、私は伝えました。

「姿勢を整えて話を聞くと、みんなが気持ちよく過ごせるよ」

そしてこうも続けました。

「先生も嬉しいし、みんなのやる気も上がるよ!」

こうした言葉を繰り返し、丁寧に伝えることで、

子どもは少しずつ変化していきました。

大切なのは、

「なぜ」礼儀が大切なのかをしっかり伝えること!

「なぜ?」

それは、

↓

①みんなが気持ちよく運動できるため

②みんなが真剣に取り組めるため

このなぜ?を子供に伝えることが本当にたいせつだと感じます!

そして、

繰り返し伝える!

そうすることで定着していきます。

② 「ここまで」というラインを自分の中に持つ

私自身、日々指導をしていて大切だと感じるのが

「見過ごさないラインを決める」ことです。

ある日の金沢市教室での出来事です。順番を待っている子の前を、ある子が通る時、その子が順番を待っている子のお腹を軽くポンっとたたいて通り過ぎました。

これを見過ごすと

・エスカレートする(強く叩くようになる)

・みんなにそのふざけ行為が広がる

と感じました。

ここは絶対に見過ごしてはならないラインです!

全体を止め、しっかり注意したところ、その子にはちゃんと伝わりました。

「自分がふざけていても、相手は嫌な思いをする子もしれない。ちょっかいをかける行為は無くしていこう。」

そうやって、しっかりと注意しました。

子どもたちは「ここまではOK」「ここからはダメ」と、

大人の態度から学んでいます。

ブレない姿勢を見せることが、結果的に礼儀を育てると私は実感しています。

この指導方法で金沢市教室の雰囲気もよりよいものになりました。

👉金沢市教室の詳細はこちら

まとめ|礼儀は“習慣”として育つ

✔ 礼儀の意味をわかりやすく、繰り返し伝える

✔ ここからは注意するという“自分のライン”を持つ

この2つを意識するだけで、

子どもたちの態度や雰囲気は少しずつ変わっていきます。

怒るのではなく、伝え続けること。

子どもの中に、

「あ、こうした方がいいんだな」

と気づきが生まれれば、それはもう“育っている証”です。

教室でも“礼儀を育てる場面”を大切に

私の体操教室では、運動の上達だけでなく、

礼儀・姿勢・心の育ちも大切にしています。

日常のやりとり、先生との関わり、仲間との関係を通じて、

子どもたちの成長を見守っています。

石川県(金沢市・野々市市・白山市・小松市)、福井県(福井市)で

子どもの習い事・体操教室をお探しの方は、ぜひ一度ご相談ください。

👉 Instagramはこちら

👉 教室のフロントページはこちら